东北虎,作为中国乃至世界上极为珍稀的顶级食肉动物之一,其命运牵动着生态保护的神经。近年来,随着国家对生态文明建设的重视,东北虎保护与栖息地修复工程不断推进,成为全球野生动物保护的重要典范。然而,尽管种群数量有所回升,东北虎的生存仍面临着栖息地破碎化、猎物资源不足、人虎冲突频发等现实挑战。本文将从保护现状、栖息地修复、生存挑战及未来前景四个方面,对东北虎保护与生态恢复的现状进行系统分析,探讨科学保护路径与持续发展方向。通过对数据与案例的综合剖析,可以发现,人类的努力正在逐渐重塑东北虎的生存空间,但要实现种群稳定繁衍与生态系统的长远健康,还需要政府、科研机构与公众的协同参与,共同构建人与自然和谐共生的生态未来。

1、东北虎保护的现状分析

东北虎主要分布于中国东北的黑龙江、吉林地区及俄罗斯远东地区。经过多年努力,中国已建立若干东北虎保护区,如“东北虎豹国家公园”,面积超过1.4万平方公里,有效连通了中俄跨境的生态走廊。监测数据显示,野生东北虎数量由上世纪90年代的不足20只,增长至目前的约70只,呈现出稳定增长趋势。

保护体系的完善离不开科技支撑。近年来,红外相机监测、卫星遥感与DNA分析等技术被广泛应用,为种群跟踪与个体识别提供了科学依据。科研人员通过数据比对,明确了多个东北虎家族的活动范围,揭示了种群的扩散趋势与繁殖动态。

此外,政府的政策支持也发挥了关键作用。国家林草局出台多项野生动物保护政策,地方政府加强生态补偿机制,推动了人与虎的共存环境建设。这一系列举措使东北虎保护进入了系统化、科学化的新阶段。

2、栖息地退化与修复实践

东北虎赖以生存的针阔混交林在过去几十年中受到伐木、开发与基础设施建设的严重影响,导致栖息地破碎化,生态连通性下降。栖息地的缩减直接限制了东北虎的活动空间,也造成猎物数量减少,使其觅食与繁殖受到威胁。

近年来,中国启动了一系列生态修复工程,如“天然林保护工程”和“退耕还林”政策,有效促进了森林植被恢复。通过封山育林、退牧还林等方式,东北虎栖息地逐渐连片,部分地区已重新形成生态走廊,为虎群活动提供了更广阔的空间。

与此同时,中俄两国的跨境合作也显著提升了栖息地修复效果。两国共同规划生态廊道建设、共享监测数据、协调防止盗猎活动,为跨境虎群自由迁移提供了保障。这种国际合作模式,为全球大型食肉动物的跨境保护提供了宝贵经验。

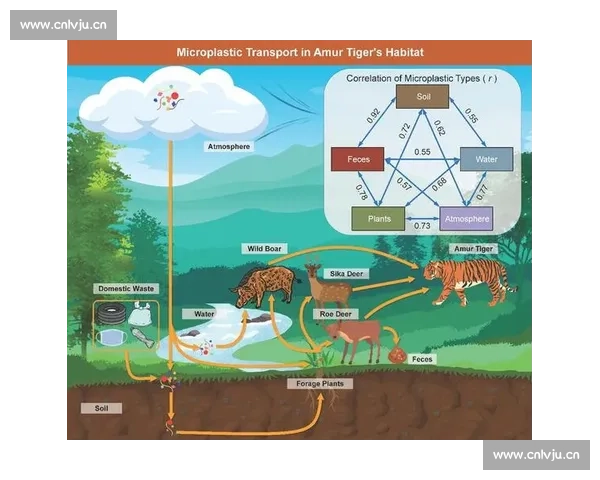

3、东北虎面临的生存挑战

尽管保护取得显著成效,但东北虎的生存仍面临诸多挑战。首先,猎物资源不足问题依旧突出。野猪、梅花鹿等主要猎物数量有限,使得东北虎的食物链结构不够稳定,影响种群的健康繁殖与扩散。

其次,人虎冲突事件时有发生。随着虎群活动范围扩大,偶有东北虎进入人类聚居区,对家畜造成威胁,甚至引发安全隐患。如何平衡生态保护与居民利益,成为亟需解决的社会问题。

此外,非法盗猎与生态环境破坏依然存在隐患。虽然法律监管日趋严格,但在部分偏远地区,盗猎陷阱与非法贸易仍未彻底杜绝。加之气候变化对生态系统的影响,使东北虎的长期稳定生存仍需持续努力。

NG大舞台,NG娱乐,Ng集团,28圈体育4、未来保护与发展前景

未来东北虎保护的核心在于构建稳定、完整的生态网络。通过科学规划保护区布局,建立生态廊道体系,可以促进虎群的基因交流与种群扩散,降低近亲繁殖风险。同时,应加强与俄罗斯远东地区的跨境生态合作,实现全球范围内的虎种群联动保护。

科技创新将成为保护的关键驱动力。利用人工智能、大数据与卫星遥感技术,可实时监测虎群动态、分析栖息地变化趋势,为科学决策提供精准依据。此外,应建立社区参与机制,鼓励居民参与生态旅游与巡护活动,实现保护与经济的双赢。

在未来十至二十年内,随着政策持续投入与社会认知提升,东北虎有望实现稳定繁殖与生态系统功能恢复,成为中国生态文明建设的重要象征。保护东北虎,不仅是拯救一个物种,更是守护东北山林的生态灵魂。

总结:

总体来看,东北虎保护事业正从“危机应对”迈向“系统治理”的新阶段。通过科学规划、政策引导与公众参与,东北虎的生存环境正逐步改善,生态系统的完整性也得到增强。栖息地修复与跨境合作的深入实施,为东北虎种群恢复奠定了坚实基础。

未来的关键在于持续平衡生态保护与人类发展的关系,让保护工作更具长效性与社会参与度。只有当保护成为全民共识,生态修复与可持续发展形成良性循环,东北虎才能在广袤的东北林海中重现昔日雄姿,象征人与自然的和谐共生之道。